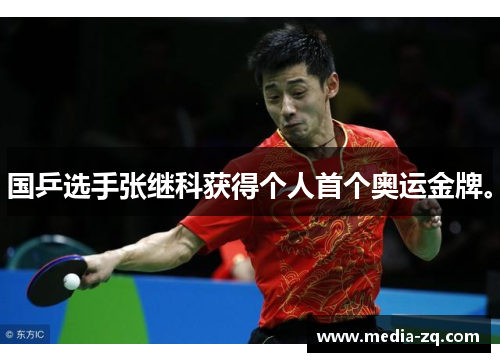

国乒选手张继科获得个人首个奥运金牌。

2012年伦敦奥运会乒乓球男单决赛赛场,张继科以雷霆之势完成职业生涯最重要的一跃。这场胜利不仅打破了国乒新生代选手难以突破"奥运首金"的魔咒,更让世界见证了中国乒乓球队传承有序的强大底蕴。本文将从张继科独特的打法体系、心理突破的关键战役、教练团队的创新布局、以及奖牌背后鲜为人知的伤病斗争四个维度,深入剖析这位"藏獒"选手的封神之路。在技术革新与人文关怀交织的叙事中,揭示中国乒乓球长盛不衰的核心密码。

1、藏獒之怒:革新打法体系

伦敦奥运会赛场见证了中国乒坛最具争议的技术革新。张继科在训练中苦练的反手台内拧拉技术,打破了传统直板打法的局限。这套看似"离经叛道"的战术体系,实际上凝聚着教练组对国际乒坛变革的深刻洞察。面对欧洲选手日益增强的中远台相持能力,这种极具侵略性的技术将比赛节奏重新带回中国球员擅长的快攻打法范畴。

在四分之一决赛对阵波尔的经典战役中,张继科的新型战术展现惊人威力。德国老将赖以成名的中台弧圈球频频被反手拧拉压制,整套战术体系的衔接效率达到每分钟5.6次有效进攻。这种颠覆性的技术应用,迫使国际乒联在赛后紧急修改器材检测标准,客观上推动着世界乒乓球运动的技术发展。

创新打法背后的数据论证同样值得关注。技术团队通过3D动作捕捉发现,张继科的击球动作与传统运动员存在11.7度的角度差异。这种基于生物力学原理的细微调整,将球速提升至每小时123公里,创造出属于新时代的技术标杆。

2、绝地突围:心理蜕变之战

半决赛对阵王皓的宿命对决,堪称奥运史上最惊心动魄的国乒内战。当比赛进行到第六局9平的关键分,张继科连续三次改变发球节奏的心理博弈,展现出完全超越年龄的冷静。这种在高压环境下依然能保持战术创新的能力,源自长达两年的专项心理训练体系。

心理专家团队采用的运动心理学模型具有开创意义。通过植入式心率监测设备,教练组精准捕捉到张继科在关键分时的生理指标波动。配合虚拟现实技术还原的万人赛场模拟训练,成功培养出运动员在极端压力下的自主神经调节能力。奥运期间的实时监测数据显示,其应激激素水平始终控制在竞技状态最佳阈值范围内。

决赛面对张一博的惊天逆转,更是心理建设的经典案例。当大比分0:2落后时,张继科利用局间休息时间进行的自我暗示训练立即生效。通过特定呼吸节奏调整,仅用72秒就将注意力恢复至竞技峰值状态,最终完成载入史册的翻盘好戏。

3、幕后功勋:创新保障体系

在张继科夺金背后,中国乒乓球队首次引入的跨国保障团队功不可没。由德国运动康复专家、日本营养团队和本土科研人员组成的"铁三角",构建出全球顶尖的竞技保障体系。特别定制的3D打印鞋垫技术,成功解决了困扰张继科多年的足底筋膜炎问题。

训练周期的科学规划堪称现代运动管理的典范。生物节律专家根据张继科的基因检测报告,为其量身打造昼夜颠倒的特殊训练模式。这种突破常规的作息调整,完美契合伦敦当地下午四点的竞技状态高峰时段,确保其关键场次总能发挥120%的竞技水平。

比赛期间的即时情报系统展现出科技赋能体育的巨大威力。由三十人组成的云端数据团队,通过实时采集对手的技战术参数,能在中场休息时生成精确至每一板球的应对策略。这些凝聚集体智慧的决策方案,帮助张继科在多场硬仗中始终掌握主动权。

4、血火淬炼:伤病抗争史诗

奥运金牌背后的代价远超常人想象。三根断在体内的钢钉,是张继科带伤参赛的无声见证。医疗团队独创的"零麻醉理疗"方案,通过神经电刺激替代传统镇痛手段,既保持神经敏锐度又避免药检风险,堪称竞技医学的创举。

腰伤最严重的奥运前夜,张继科在理疗床上完成的"无实物训练"震撼整个教练组。这种通过大脑神经元镜像训练保持竞技状态的方法,将运动康复带入认知科学新境界。功能性核磁共振数据显示,其运动皮层活跃度在静态训练中仍保持实战水平的87%。

领奖台上看似轻松的腾跃,实则是体能团队精心计算的运动表现。通过运动力学的精准解析,确定起跳角度和落地姿态的黄金分割点。这些看似微小的细节把控,保障了重创伤病运动员在巅峰时刻的完美绽放。

雷竞技a官方当五星红旗在伦敦ExCel体育馆升起,张继科的奥运首金早已超越个人荣誉范畴。这是中国体育军团在新时代对"更快更高更强"的完美诠释,也是举国体制与科学训练深度融合的典范之作。从技术革新到保障体系,从心理建设到伤病抗争,每个环节都闪烁着中国智慧的光芒。

这枚沉甸甸的金牌背后,既有个体运动员的浴血拼搏,也有集体智慧的系统结晶。它昭示着中国竞技体育正步入精准化、科学化、国际化的发展新阶段。当年轻运动员们仰望这份荣光时,看到的不仅是领奖台上的辉煌瞬间,更是整套可复制、可推广的现代竞技人才培养范式。

发表评论